第21回 近畿大学中央図書館貴重書展開催のお知らせ

2020.1. 1 イベント

- 今回の貴重書展は全日程を終了しました。開催期間中、過去最多となるのべ1,103人の皆様にご来場いただきました。ご来場頂いた皆様、開催にあたりご協力頂いた皆様にあつく御礼申し上げます。

ニュース

2014.11.17

当展の記事が、11月17日の読売新聞朝刊(大阪版)に掲載されました。

2014.11.13

初日は200名以上の方に来場頂きました。本日も19時まで開催中です。

会場内の様子(中央図書館Twitter)2014.11.6

当展の記事が、産経新聞(河内版)に掲載されました。

2014.11.6

中央館3階企画展示コーナーにて、貴重書展の関連特集を開催中です。

ご案内

教科書で学んだ名著を一同に

近畿大学中央図書館では、毎年テーマを決めて貴重書展を開催しています。

第21回目となる今回は「誰もが知っている書物展」をテーマに、教科書に記載されるほど歴史や各分野に影響を与えた書物や人物の著作約50点の展示を行います。

現在も世界各国で読み継がれている書物が生まれた時代の空気、歳月を経てきたモノの持つ重みを感じていただきたく思います。

日時

2014(平成26)年11月12日(水)~18日(火)

10:30~19:00(土・日曜日は18:00まで)※入場無料

主な展示品

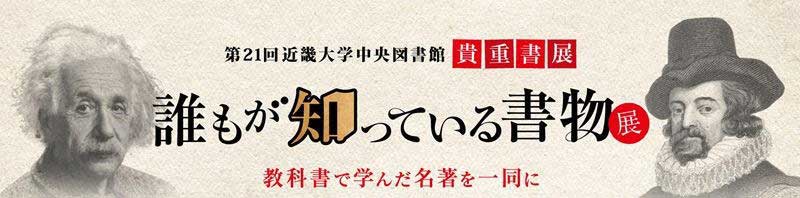

左より、ガリレイ『天文対話』1632年、ホークス『ペリー提督日本遠征記』1856年、

左より、ガリレイ『天文対話』1632年、ホークス『ペリー提督日本遠征記』1856年、

奈良絵本『伊勢物語』江戸前期頃、オルテリウス『世界地図帖』1579年

- グーテンベルク『四十二行聖書』(原葉1枚) 1455-56年

- アウグスティヌス『神の国』 1468年

- アインシュタイン『一般相対性理論の基礎』 1916年

- ダーウィン『種の起源』 1859年

- デカルト『哲学の原理』 1644年

- ルソー『社会契約論』 1762年

- モンテスキュー『法の精神』 [1748]年

- アダム・スミス『国富論』 1776年

- マルクス『資本論』 1867-94年

- マルコ・ポーロ『東方見聞録』 1556年

- デ・サンデ『天正遣欧少年使節見聞対話録』 1590年

- 嘉禄本『古今和歌集』 鎌倉後期頃

- オルテリウス『世界地図帳』 1579年

- 西洋古版地図 テイセラ『日本図』1595年 他

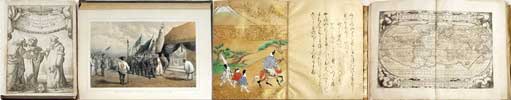

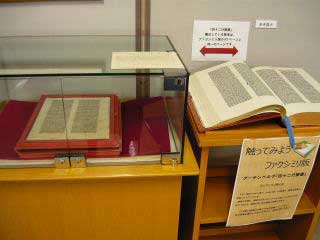

展示の様子

(写真はいずれも11月15日の様子)たくさんの方に来場いただきました。

今回は新たなこころみとしてさわれる展示などもご用意しました。

今回は新たなこころみとしてさわれる展示などもご用意しました。

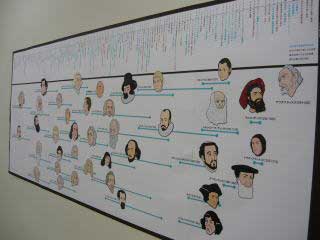

展示作品・著者の年代を一覧できる年表は、お子様から大人まで広く好評でした。

展示作品・著者の年代を一覧できる年表は、お子様から大人まで広く好評でした。

ミニ講義のご案内(※講師の所属・役職は開催当時のものです)

※今回のミニ講義はすべて終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。

『建築ドローイングの視点』

-

-

日時

11月14日(金) 15:00~16:00

講師

近畿大学経済学部 准教授 中井 大介

講師の紹介(近畿大学教員情報詳細ページ)講師からの一言

経済学といえば、高度な数学を駆使した理論的学問、というのが一般的なイメージかもしれません。

けれども、アダム・スミス以来の歴史を紐解くならば、「人間の幸福とは何か」といった、根本的な哲学的問題と不可分の学問であったことが明らかとなります。

この講義では、経済学の名著を取り上げつつ、現代の私たちがそこから学ぶべきものは何かについて考察します。

古代エジプトの建築と遺跡

-

-

日時

11月15日(土) 14:00~15:00

講師

近畿大学附属高等学校・中学校 教頭 森田 哲

近畿大学附属高等学校・中学校ホームページ講師の紹介

昭和57年大阪大学基礎工学部を卒業し、近畿大学附属高校に勤務。理科教員として主に物理を担当。生徒募集の一線で活動し、入試制度やコース改編などの改革にも携わる。 教育現場へのタブレットの導入を推進し、日本eラーニングアワード2013での文部科学大臣賞受賞に貢献。25年度ICT教育推進室室長。26年度より教頭。

講師からの一言

ボストン美術館にゴーギャンの有名な絵画が展示されています。作品名は「私たちはどこから来たか、私たちは何者か、私たちはどこへ行くのか」。人類が抱き続けてきたのは、この世界とは何か、という根源的な問いでした。広大で美しい自然の中に、先人達は精巧な秩序がある事に気付き始めます。

天体の運行の謎に挑んだ人たちに見えてきたのは、地球が太陽の周りを運動しているという、まさに驚天動地の姿でした。ケプラー、ガリレオ、そしてニュートン。聡明な洞察力とたゆまぬ努力で、重い真理の扉をこじ開け、まばゆい光をもたらした人たち。その知的冒険の足跡をたどりたいと思います。

「十五,十六世紀初期のプトレマイオス『地理学』出版と世界図」

-

-

日時

11月16日(日) 14:00~15:00

講師

天理大学附属天理図書館 神﨑 順一 氏

講師の紹介

天理図書館司書として、西洋古典籍の目録作成に携わり、日欧交渉史における知識伝播の書誌学調査を行う。とくに司馬江漢著作の版本調査や和蘭通詞本木良永、蘭学者大槻玄沢の資料翻刻、幕末の西洋式印刷資料の調査など。西洋古版日本地図では、地図の成立背景や系統について調査を行う。

『日本の近代活字:本木昌造とその周辺』(近代印刷活字文化保存会出版, 2003年,第4回ゲスナー賞受賞)、「幕末長崎のオランダ語書復刻事情」(『日本印刷学会誌』45巻4号, 2008年)、「天理図書館所蔵資料を中心とした西洋古版日本地図目録1528-1800」(『ビブリア』 第101号, 1994年)などの著述がある。

講師からの一言

ルネサンス期ごろから評価が高まったプトレマイオスの『地理学』。グーテンベルグの印刷革命の時代にどのように出版されていったのでしょう。