第25回 近畿大学中央図書館貴重書展開催のお知らせ

2020.1. 1 イベント

本展では、人類の文明の発達に貢献してきた<紙>の本を、歴史や文学を運ぶ<乗り物>としての視点から、約40点選りすぐり紹介いたします。

日時

2018(平成30)年10月15日(月)~20日(土)

10:30~17:00※入場無料

主な出展資料

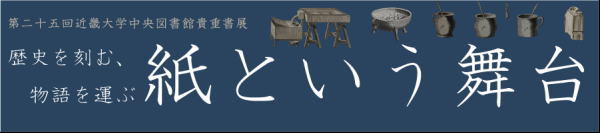

左より、シェーデル『ニュルンベルク年代記』1493年、

左より、シェーデル『ニュルンベルク年代記』1493年、

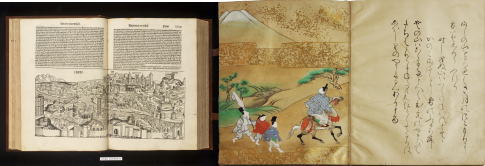

『伊勢物語』(奈良絵本)江戸前期頃写

- グーテンベルク『四十二行聖書』(原葉1枚) 1455-1456年

- 『聖務日課書』 15世紀後半頃写

- シェイクスピア『喜劇、史劇、そして悲劇』フォースフォリオ 1685年

- ディドロ/ダランベール『百科全書』1751-1780年

- ナポレオン『エジプト誌』1809-1822年

- ビアズリー挿絵『アーサー王の死』1893-1894年

- 『アーサー王の死』(アシェンデンプレス)1913年

- ラッカム画『真夏の夜の夢』1908年

- 『ふんしやう』(奈良絵本)江戸前期頃写

- 『寛永行幸絵巻』江戸時代写

関連イベント講義のご案内(予約不要)

場所 / アカデミックシアター1階 ラーニングコモンズ

パネルトーク「紙と書物の文化史」

日時

2018年10月16日(火)11:00~12:15

パネリスト(※講師の所属・役職は開催当時のものです)

-

-

近畿大学副学長・文芸学部 教授 髙宮いづみ

-

-

近畿大学文芸学部 准教授 図師宣忠

-

-

近畿大学文芸学部 准教授 松岡久美子

パネリスト

-

-

近畿大学中央図書館長・文芸学部 教授 八角聡仁

今から5000年以上前のメソポタミアとエジプトで文字が使われるようになって以来、世界各地で文字は多様な媒体(書材)に記されてきましたが、薄くてかさばらない「紙」の発明と普及は、書物や図書館の発展に大きな影響を与えました。古代エジプトで現在の「紙」の祖先に当たる「パピルス」が用いられ、それが英語の「ペーパー(paper)」の語源になったことは良く知られています。

しかし、私たちが日頃親しんでいる植物原料の「洋紙」や「和紙」が生まれる前に、中近東とヨーロッパで普及していた書材は「羊皮紙・獣皮紙」と呼ばれ、動物の皮から作られていました。パピルスは巻子本(巻物)の形で読まれていましたが、やがて羊皮紙を紐で綴じて冊子本の形にまとめる方法が考案され、現在の書物の原型となります。

情報媒体の電子化が進む現代社会ですが、モノとしての書物の意味について、「紙」という歴史的な文化について、さまざまな見地から改めて考えてみたいと思います。

ミニ講義

場所 /中央図書館5階 5-E閲覧室

「よみがえる伝説~『アーサー王の死』出版をめぐって」

日時

10月17日(水)15:00-16:00

パネリスト(※講師の所属・役職は開催当時のものです。)

-

-

近畿大学文芸学部 准教授 小宮 真樹子

講師からの一言

現代日本でも「円卓の騎士」や「エクスカリバー」、「聖杯」といったモチーフを通じて知られるアーサー王伝説は、長い年月をかけて発展してきました。その背後には、さまざまな人物によって書かれた多くの書物が存在します。このミニ講義では、イングランドにおけるアーサー王の出版史を辿りながら、デント版(1893-94年)とアシェンデン・プレス版(1913年)『アーサー王の死』についてお話します。