今だから読んでもらいたい本

(脳の筋トレ、本を読もう) Message

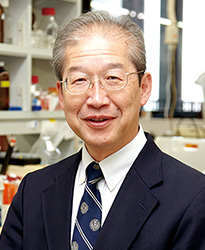

藤原 尚 副学長

新しい社会構造を築いていくエネルギー源は、若い学生の皆さんです。日本人は有史以来、悲惨な天災や戦争を乗り越えてきました。1冊目は、勝海舟がその晩年に、幕末から明治維新前後、明治政府の樹立までを振り返った談話・エピソードをまとめた回想録です。変革期に大切なこと、必要な人、それらを読み取ることが出来ると思います。2冊目は、1900年(明治33年)、英語で書かれた名著『武士道・BUSHIDO: The Soul of Japan』がアメリカで刊行され、多くの国の言語で翻訳されベストセラーとなりました。日本人の道徳性について述べられています。3冊目は、「道徳」の大切さ、「連帯的な責任」の重要性を説いています。また、社会秩序を守るために議論は欠かせないことも。

「強き人はよく耐える、よく耐える人を強者という」新渡戸稲造の名言です。忍耐強く今を乗り越えましょう。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

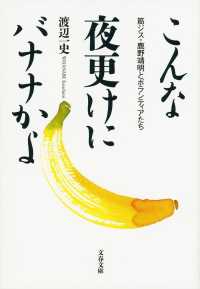

髙宮 いづみ 副学長

新型コロナウイルス感染症対策のため、自宅にいる時間が長くなっていることでしょう。そんな今だからこそ、本を読むことで想像と空想の翼を羽ばたかせ、いつもよりも遠いところまで時空を超えた心の旅をしていただきたいと、推薦書籍を選びました。文芸学部の教員なので、文学と歴史の本を中心にしました。

現在身体の健康と経済の問題が大きく取り上げられる一方で、人間には精神的な充足も大切であり、文化的・創造・想像的活動の重要性が改めて認識されています。読書は一生の財産になりますので、ご紹介した書籍が将来皆さんの心と想像・創造の糧になることを願っています。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

八角 聡仁 中央図書館長

新型コロナウイルスによるCOVID-19パンデミックは、まさしく現代社会のグローバル化の産物として、社会や文化の全般にわたる様々な問題を浮かび上がらせています。こういう時こそ目先の情報だけに惑わされず、また思考停止に陥ることなく、書物と向き合って本質的、根源的なところから思考することが大切です。いま何をどう考え、表現すべきか、と自問しつつ、改めてフーコーやドゥルーズの著作に手を伸ばした人は(大学の先生にも)少なくないはずです。ここではそれぞれKindleでも講読可能なものから選びました(他も同様)。アルトーの演劇論や朔太郎の詩には、病と身体と表現をめぐる先鋭的な思考が含まれています。多くのギリシア悲劇の背景にあるのも、感染症(疫病)が蔓延して人々が苦しんでいる社会です。いずれもあえて挙げるのが気恥ずかしいようなクラシックばかりですが、ぜひこの機会に繙いてみてください。現在の状況に関する新たな発見があるに違いありません。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

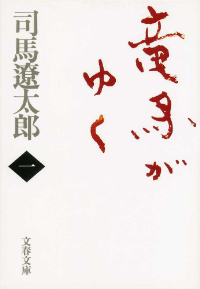

横山 隆晴 総合社会学部長

『語彙力こそが教養である』:何故、本を読まなければならないのかが分かる。『近大マグロの奇跡』:「近大マグロ」壮大な志の物語に感動必至。『知覧からの手紙』:戦後75年の今年、知っておかなければならないことがある。知覧関連本で、『ホタル帰る』(赤羽礼子・石井宏/草思社文庫)もお薦め。『竜馬がゆく』全8巻:東大阪は、司馬遼太郎の〝故郷〟…必読書。『JIN-仁-』全13冊:今春、TBSで再放送され、10年ぶりに再び大反響を呼んだ名作ドラマ(同名作品)の原作漫画。人としての「生き方」への考察。コロナ禍に揺れる私たちの現況にタイムリー。ドラマも超お薦め。アマゾン・プライムなどで視聴可能。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

CRAIG Virgil 国際学部長

This is a good time for us to think about cultural and social issues and what kind of person we want to become in the future.

Each of these books will make you think about what is important in life, teach you about human relationships and broaden your knowledge.

Please use your time wisely while you are at home and stay positive!! Hope to see you soon at school.

I think all of these books are available in Japanese as well.

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

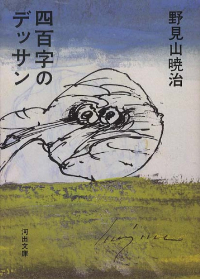

山本 雅昭 法科大学院長

大佛次郎の実弟で星の文学者の野尻抱影(著者八一とは東京専門学校(現早稲田大学)開設当初の英文科の同期)伝が機縁で、本書を手にした。出身も新潟の八一に南京への関心をもたらした端緒は万葉集であったが、本書には28歳にしてようやく奈良を訪れたとき以来の感慨が散りばめられている。興福寺境内には南京新唱所収の歌を刻んだ句碑が立つ。この辺りは普段、とりわけ参拝者・観光客の雑踏が絶えないところ、昨今の自粛ムードの下、せんべいを待ち受ける神鹿(しかもほとんどが雄鹿)も諦め顔で若草を食むが、外出が憚られなくなったころ、本書を手掛かりに八一の足跡を辿ってみられたい。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

林 真貴子 法学研究科長

「今だから…」の今を、新型コロナ感染症の世界規模での拡大とそれへの対策によって、私たちが築き上げてきた社会の在り方、ものの観方感じ方、生活様式などの全てが根源的変化を被る時代が到来しつつある状況と捉えて、時代の転換とはいかなるものであるのかを静かに描き出している本を選びたいと思いました。同時代のイタリア人作家が「忘れたくない」という思いを込めて書いた『コロナの時代の僕ら』、第一次世界大戦前後における欧州の大転換を、旧い時代を描写することによって描き出す『昨日の世界』。社会の変容という大きな物語を、小さな鍵穴からのぞいたかのような、だからこそ見えてくるものがあることを示す『小さなものの諸形態』。個人史が政治史とならざるを得なかった20世紀を体現する『ワイルド・スワン』と『遠い場所の記憶』。コロナ以前の世界を、若い皆さんの感性で書き留めておいてほしいと思いました。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

竹原 幸生 総合理工学研究科長

本には色々な世界があり、楽しみ方がたくさんあると思います。

『大陸と海洋の起源〈上・下〉―大陸移動説 』の本は皆さんご存知のウェゲナーが書いた大陸移動説の論文です。多角的な視点で説を立証している点は勉強になります。

『水神(上・下)』は、江戸時代の農民がいかに苦労して水を手に入れているかを理解できる史実に基づいた小説です。土木で水に関することを教えている私としては皆さんに読んでもらいたい本です。

『A Gallery of Fluid Motion』は英語の本ですが、内容は流れの可視化の写真集です。英語が少し苦手な人でも十分に楽しめます。流れの本質がこんなにも芸術的に美しいものなんだと理解してもらえると思います。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

川畑 篤史 薬学研究科長

何か学生さんにお勧めの本をということなので、これまでに読んだ本の中で、読み始めたらやめられない刺激性があって、人間を理解するのにも役立つ3冊の本をご紹介します。いずれも人の犯す過ち(罪)、恥とプライドがテーマになっています。『恥辱』は南アフリカのノーベル賞作家J.M.クッツェーの著書で、大学教授によるセクハラ・パワハラという刺激的な内容からアパルトヘイト撤廃後の南アフリカの様子が描かれています。『朗読者』はドイツのベルンハント・シュリンクの著書で、思春期の少年と熟女の少しエッチな話から、その後の衝撃的展開に引込まれていきます。『海と毒薬』は、私が高校時代に読んだ遠藤周作の著書で、ヒトの倫理観が特殊な環境下では簡単に崩れてしまう危うさを感じました。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

鈴木 拓也 総合文化研究科長

日本史上、疫病の大流行はしばしば起きていますが、高校の日本史でも学ぶ最も有名なパンデミックは、天平9年(737)の疫病の大流行です。全国平均の死亡率は25~35%、あるいは30~50%と推算され、藤原武智麻呂・房前・宇合・麻呂ら政権首脳部も死亡しました。この疫病は、藤原氏が自害に追い込んだ長屋王の祟りと認識されていたことが、長屋王邸宅跡出土の木簡から推定されています。聖武天皇が国分寺・国分尼寺と大仏の造立を決意し、墾田永年私財法を発布した契機も、天平9年の疫病流行にあると考えられています。その天平9年に生まれたのが桓武天皇で、彼の在位中に起きた延暦9年(790)の疫病流行も、皇太弟であった早良親王の祟りの一つと認識されていた可能性があります。早良親王の祟りは、長岡京から平安京への遷都の一因となったと言われています。しばしば歴史を大きく動かした疫病流行ですが、先人たちはいずれも乗り越えています。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

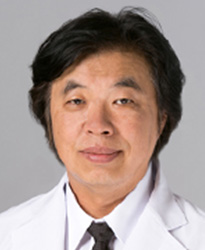

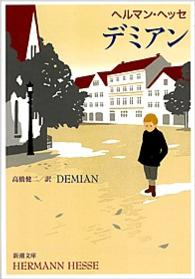

宮澤 正顯 医学研究科長

人々がどのように困難に打ち克ち人生を全うするか、或いはそれに失敗するかを描いた、『ブッデンブローク家の人々』を先ず奨めたい。また、若き諸君の成長の悩みに応えるビルドゥングスロマーンの代表として、『デミアン』を挙げよう。

『マッハの恐怖』は既に絶版だが、まだ中古が手に入る。羽田沖全日空機墜落事故の調査に当たった航空工学者山名正夫の、科学的真実を追い求める執念と、第3エンジン脱落経過の追求からボーイング社の倫理観を問うまでの過程は、医学者西塚泰章の「研究者とは、現在知られ行われていることの誤りや非を正して、新しい規則やより正しい真実を見つけようと努力する人々のことを言う」という信念に通じる。

人生のロールモデルを持つ一方で、決してそのようなことを行ってはいけないという例をつぶさに知ることも大切である。『論文捏造』に描かれる錯誤の過程は、研究者なら誰にでも起こりうることだ。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

伊木 雅之 医学部図書館長

古い社会を刷新するエネルギーに満ちた近畿大学の若き学徒にまずは読んでほしいのが『竜馬がゆく』です。私も大学生の時に読みました。身も心も熱くなります。

知的生活を送るに当たり、情報の整理は欠くべからざる技術です。分類をやめ、時系列で整理する押し出しファイリングは目から鱗でした。ICT時代の今でも十分に通用します。時間編等の続編もあります。

医学はEvidence-based medicineの時代。その基礎にある概念と技術が疫学。医学・薬学の専攻者はもちろん、人間集団を測定、評価したい人には必修の学問です。分担執筆が普通の理系教科書では珍しく1人の著者の書き下ろし。文体や内容の難易度にばらつきが少なく読みやすいのも長所。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

梶山 慎一郎 生物理工学部長

こんな時こそ、思索にふけるのはいかがでしょうか?

『理性の限界』理系ー文系の枠を超えた良書だと思います。哲学など全くかじったこともない人にとっても、対話形式で書かれており大変読みやすい本です。

「理性」こそヒトと、他の動物を区別せしめる最大の特性であり、この特性を有するが故、人類は発展してきた筈だが、、、そこにもやはり限界があるのか。本書は、様々な立場の人たちがディスカッションを進めて行く中で、理性の限界という問題に迫ります。時間のある今、「物事を突き詰めて考える」という事を身に着けていただきたいと思います。興味がわいたら本の中で出てくる様々なキーワードを手掛かりに、さらに深く無限に広がる思考の世界にはいってみてください。早く読み進める必要はありません。少し読んでは自分で考え、を繰り返し、思索を楽しんでもらえばと思います。他の2書もおもしろいですよ!

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

秋田 求 生物理工学研究科長

今の状況はまた、社会の大きな転機になるかもしれません。その先頭に立つのは皆さんです。社会の変化に敏感であってください。『理系ジェネラリストへの手引き』は、理系ジェネラリストという考え方に、『したたかな生命』は生物だけでなく社会システムにも通じる考え方に触れられるものです。『生き物の描き方』は、サイエンスの基本「観察」を楽しんでもらいたい、『理科系の作文技術』は、客観的な文書を作成する練習に取り組んでもらいたいと考え、推薦します。今、仲間の存在が「やる気」の維持に重要だと気付いているのではないでしょうか。『やる気のスイッチ!』は「やる気」をうまく制御するためのヒントを与えてくれるかもしれません。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

荻原 昭夫 システム工学研究科長

脳手術により人工的に高い知能を短期間で得た主人公の様々な葛藤(『アルジャーノンに花束を』)。ラインハルトとヤンの二人の若き天才が戦場にて織り成す人間模様(『銀河英雄伝説』)。コンプレックスや弱点を持っている“すみっコ”達の自分探しの旅(『とびだす絵本とひみつのコ』)。これらの作品を通じて、人間が幸福を感じるためには知識・能力・技能だけではなく、それらに相ふさわしい人格形成や慈しみの心が必要であることを学び取ることができます。近畿大学の建学の精神「人格の陶冶」、教育の目的「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人」の重要性を改めて認識できるのではないでしょうか。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

徐 丙鉄 工学部図書館長

『ご冗談でしょう、ファインマンさん』『宇宙をかき乱すべきか』は物理の達人の自伝で、物理学者は何に価値を見出し、どのようにトコトン考えるのか、を知ることができる。

『ソロモンの指環』は動物行動学を確立した人が書いた入門書で、刷り込みなどの行動の意味が分かる。

『ポパーとウィトゲンシュタインとのあいだで交わされた世上名高い10分間の大激論の謎』を読んで、名前でしか知らなかったウィトゲンシュタインが身近に感じた。考えることの厳しさと精妙さに感心する。

『人類の星の時間』は人類の歴史的分岐点となった稀有な出来事の瞬間を記述して、人間の愚かさと残忍さ、そして至高性を教えてくれる。

ツヴァイク、ウィトゲンシュタイン、ローレンツは19世紀末から20世紀初めにかけてウィーンで生まれている。

工学部図書委員会の「読書ガイド」も参考にして下さい。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

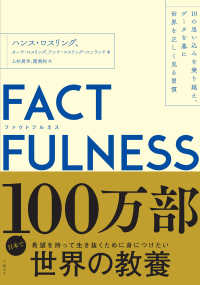

河濟 博文 産業理工学研究科長

『ローマ人の物語』『坂の上の雲』『ホモデウス』は、人類、人間の過去、歴史を書いたものです。やはり、長いゆっくりした時は、何故そんな風に今の自分がいるのか考えることのできる時間です。それぞれ、全43巻、全8巻、相当厚いといったものです。こんな時だからこそ読み始めるのにぴったりです。『FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』『たまたま―日常に潜む「偶然」を科学する』は、科学のどの分野というわけではなく、大学での学びで養ってほしい、科学的センス、数理的センスを感じてもらう本です。これらをきっかけに色んな本に出会ってほしいと思います。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

杉浦 麗子 薬学部図書委員長

一冊目と四冊目は学生時代に培うべき「創造力」「挑戦力」「何が善で何が悪なのか(正義)を判断する論理力」を磨く上での必読書。「スタンフォードの学生売ります」「1人を殺せば5人が助かる、あなたはその一人を殺すべきか」など、究極の挑戦・難問が突きつけられる。いずれもスタンフォード大学ハーバード大学それぞれの超人気講義の書籍化。

第二冊目は全ての人生に必ず訪れる「死を宣告されてから子供を授かることを決意した医師の人生を生きる意味」が死の直前まで綴られた、文字通り息をのむような迫真の記録。

第四冊目は、コロナの時代によみがえるノンフィクションの名作。致死率90%のエボラ出血熱に挑んだ米陸軍伝染病医学研究所の医療者の極限状況での記録。岩田健太郎氏の解説も含蓄が深い。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

森山 博由 薬学部

混沌とした時代。先行きの読めない時代。どの世代もいつでもそこに居て、今も在るのです。大事なのは、それぞれの自分が個を自覚して、何を目標として、そして歩み続けるか。それは難しいのでしょうか、決して正解はありません。こんな時こそ、自分に向き合って考え、感じることが大切なのだと思います。次代を担う近大生に感じて欲しい、感性の喚起。個が秘める「感じる力」,「嗅ぎ分ける力」,「決める力」,「伝える力」,「創造力」そして「継続できる力」。今一度、そんな皆さんの秘めた感性を刺激する一助。そんな思いを背景に、道を探り、照らす羅針盤となる(なったらいいなぁと思う)素晴らしい書籍の一部を紹介させていただきます。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします

李 潤玉 国際学部図書委員長

個人的にとても好きな本でもあり古典である『星の王子さま』は、何度読んでも常に新しい感覚を与えてくれると同時に、違う姿を見せてくれます。すべての存在に愛を注いだ王子さまは、我々に大小の教訓を贈ってくれます。さらに、この本には多くの名言があり、その中で有名なのが、映画『君の膵臓を食べたい』にも引用された「肝心なことは目に見えない」この一節は「さよならをして悲しませるくらいなら、仲良くならない方が良かった」と嘆く星の王子さまに狐が説いた言葉です。2冊目の『戦争ごっこ』は、韓国独立直前の植民地時代から朝鮮戦争にいたる激動の時代を少年の目で捉えた自伝的小説です。是非読んでみてください。

書影をクリックすると「紀伊國屋書店ウェブストア」へジャンプします