常設展示

2017年

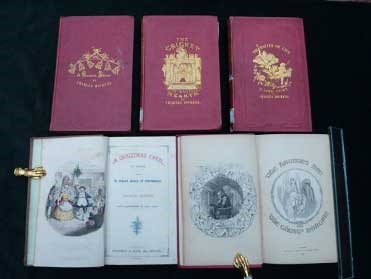

『クリスマス・ブックス』5冊

Christmas Books.

Charles Dickens, 1812-1870.

| 著者 | ディケンズ |

|---|---|

| 出版地 | ロンドン |

| 出版年 | 1843年-1848年 |

チャールズ・ディケンズは、ヴィクトリア朝時代を代表するイギリスの小説家。『オリバー・ツイスト』、『二都物語』など多くの作品があるが、中でも『クリスマス・キャロル』を始めとするクリスマスの物語は多くの人に愛された。

クリスマスの1週間前に書き下ろし作品として、1843年から1848年にかけて、ほぼ毎年刊行された『クリスマス・キャロル』、『鐘の音』、『炉辺のこおろぎ』、『人生の戦い』、『憑かれた男』の5作品は、1852年に『クリスマス・ブックス』と題して1冊にまとめられている。また、ディケンズは1850年から1867年までクリスマスに関する20作品を執筆している。これらの作品により、ディケンズの名とクリスマスは分かちがたいものとなっている。

『クリスマス・キャロル』 ロンドン 1843年

A Christmas carol, in prose : being a ghost story of Christmas.

London: Chapman & Hall, 1843.

『鐘の音』 ロンドン 1845年

The chimes : a goblin story of some bells that rang an old year out and a new year in.

London: Chapman & Hall, 1845.

『炉辺のこおろぎ』 ロンドン 1846年

The cricket on the hearth : a fairy tale of home.

London: Bradbury & Evans, 1846.

『人生の戦い』 ロンドン 1846年

The battle of life : a love story.

London: Bradbury & Evans, 1846.

『憑かれた男』 ロンドン 1848年

The haunted man and the ghost's bargain.

London: Bradbury & Evans, 1848.

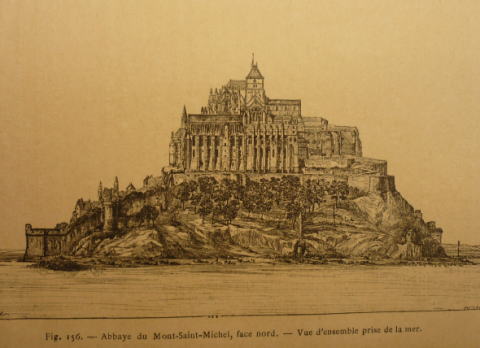

『ゴシック建築』

Corroyer, Edouard, 1835-1904

L'architecture gothique.

(Bibliotheque de l'enseignement des beaux-arts)

Paris: Ancienne Maison Quantin, 1891.

| 著者 | コロワイエ |

|---|---|

| 出版地 | パリ |

| 出版年 | 1891年 |

コロワイエは、19世紀フランスの建築家。イギリスの社会思想家ラスキンと同時代のフランスの建築哲学者コージェーヌ・ヴィオレ・ル・デュク(1814-1879)の弟子。本書は、第1部:宗教建築、第2部:修道院建築、第3部:軍事建築、第4部:公共建築の4部から構成されている。

著者は、中世の建築に興味を持ち、本書のほか、『ロマネスク建築』(1888年)を刊行した。1877年と1883年には、モン・サン・ミシェルに関する詳細なガイドを著している。

ロマネスク様式とゴシック様式が融合した美しいシルエットの修道院モン・サン・ミシェルは、フランス革命以降、放棄され荒廃していたが、ユゴー(1802-1885)やモーパッサン(1850-1893)など19世紀フランスの作家たちの呼びかけがきっかけとなり、コロワイエをはじめとする建築家グループによって本格的な修復工事が開始された。1874年には、フランスの歴史的建造物の指定を受けている。

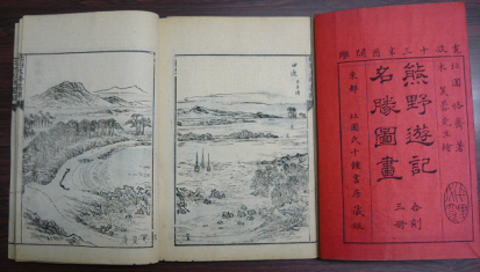

『熊野遊記・熊野名勝図画(くまのゆうき・くまのめいしょうずが)』

| 著者 | 北圃 恪斎(きたばたけかくさい)著 [北圃 恭(きたばたけきょう)] 木 芙蓉(もくふよう)画 [鈴木 芙蓉(すずきふよう)] |

|---|---|

| 出版年 | 寛政13(1801)年刊 |

本書の著者である北圃恪斎は、江戸時代の代表的な書物問屋であり、その発展に多大な貢献をした須原屋茂兵衛(四代目)といわれている。親交の深かった江戸中期の漢学者渋井太室(しぶいたいしつ)のすすめに従い、北圃恪斎は愛した熊野の漢文体紀行文をまとめ上げ地誌として完成させた。

恪斎の没後その遺志を継いだ六代目須原屋茂兵衛の手によって、寛政十三年[享和元年]に鈴木芙蓉の画本を付し、刊行されたものが本書である。

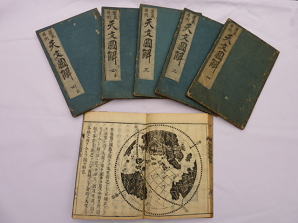

『天文圖解(てんもんずかい)』 5巻

| 著者 | 井口常範 |

|---|---|

| 出版地 | 大坂 |

| 出版年 | 元禄2(1689)年 |

江戸時代の天文学者井口常範によって著された『天文図解』は、日本で初めて刊行された一般向け天文学解説書で、天文に関心を抱く当時の人々に広く読まれた。「地球」という言葉が明記された最初の文献といわれている。

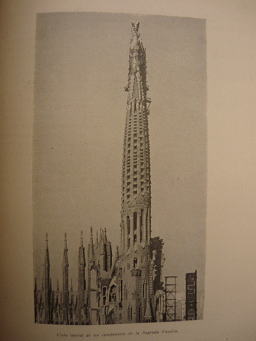

『アントニオ・ガウディ』

Antonio Gaudi. Rafols, Jose, 1889-1965 Barcelona: Canosa, 1929.

| 著者 | ラフォルス |

|---|---|

| 出版地 | バルセロナ |

| 出版年 | 1929年 |

ラフォルスは、スペインの建築家、美術研究家。本書は、サグラダファミリア聖堂の設計などで知られる建築家アントニオ・ガウディ(1852-1926)についての最初の研究書である。

ガウディの直弟子であった著者は、ガウディについての挿話や晩年の言葉を交えて伝記を記し、巻末にはガウディ文献目録を列挙している。

1928年にカタロニア語版が、1929年にスペイン語版が刊行された。本書は、スペイン語版である。

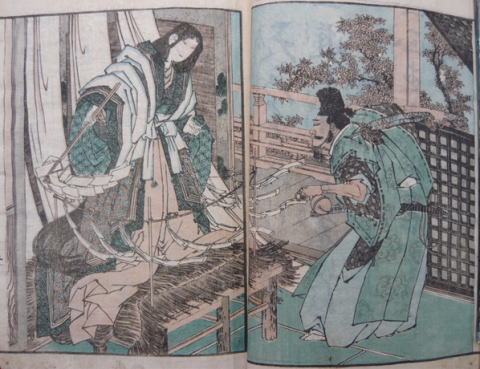

葛飾北斎画 『北齋女今川』 江戸後期頃

| 出版年 | 江戸後期頃 |

|---|

「女今川」は、南北朝時代の武将今川貞世(了俊)が弟の仲秋にあてた家訓書「今川状」の形式にならって作られた女性用の教養書である。初期の「女今川」には挿絵がなく、世の中に普及するにつれ、本文の改作や挿絵の入った「女今川」が生まれた。『北斎女今川』は、「女今川」から多くの派生作品が作られた中で誕生した類書のひとつで、葛飾北斎が挿絵を描いている。

葛飾北斎は、江戸中期から後期にかけて活躍した浮世絵師。勝川春章の門に入り、役者絵を始めとして、錦絵や黄表紙、洒落本などの挿絵を描いた。さらに狩野派、土佐派、琳派の画風を学ぶにとどまらず、その意欲は洋風画にまで及んだ。

北斎に代表される浮世絵の空間表現や構図法は、モネ、ゴッホやビアズリーなど19世紀のヨーロッパの画家達に大きな影響を与えた。

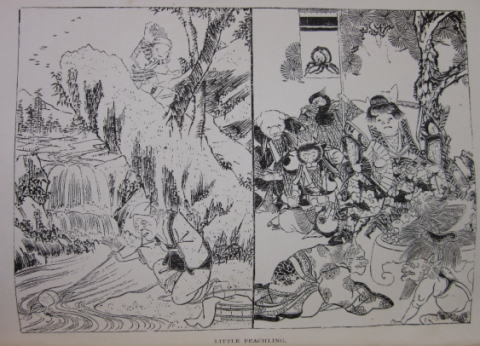

『昔の日本の物語』 第2版再版 全2巻

Redesdale, Algernon Bertram Freeman-Mitford, Baron, 1837-1916

Tales of old Japan 2nd ed.

London: Macmillan, 1893.

| 著者 | ミットフォード |

|---|---|

| 出版地 | ロンドン |

| 出版年 | 1893年 |

アルジャーノン・バートラム・ミットフォードは、1866(慶応2)年に来日したイギリスの外交官。日本語をいち早く習得し、2代目駐日英国公使ハリー・パークスのもと、同僚のアーネスト・サトウとともに対日外交交渉に大いに尽力した。

『昔の日本の物語』は、イギリスに帰国後、日本滞在当時から書きとめていた日本の風俗風習や、「花咲かじいさん」「ぶんぶく茶釜」「狐の嫁入り」などの昔話をまとめたもの。特に、赤穂浪士の物語を西洋に初めて紹介したことで知られている。初版は1871年に刊行された。本書は、1874年に出版された第2版の再版である。